从摄影家到影像收藏家—旅美摄影家靳宏伟访谈

http://photo.artron.net/show_news.php?newid=229393&p=1

作者:蔡焕松

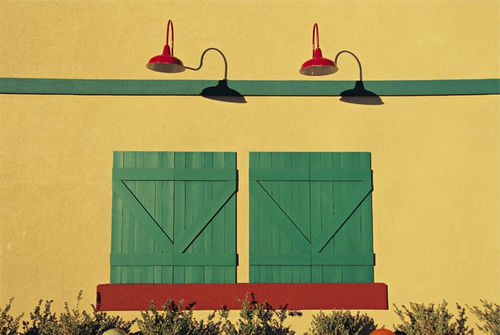

《藏与露》百炼成钢

图片提供/靳宏伟 采访/蔡焕松 李嫣

蔡焕松:你1970年代开始摄影,在国内《解放军画报》干过,转业后又到《上海画报》当过摄影记者和编辑,是国内较早到美国学习艺术摄影那批人。以你的了解,美国的摄影教育模式与国内相比,除了意识形态方面的不同,还有什么差异?

靳宏伟:差别大了。我们从那个年代来的人都以纪实宣传照片为主,从拿照相机第一天开始就是为别人拍,然后慢慢专业条件好了点,基本上也是这样拍。到了美国学校一看,真不知道该怎么拍照片了,每节课拿出来的作业,同学也不太理解,挺苦恼。确实感觉到自己的东西跟他们不一样。因为我读的专业跟罗小韵他们还不同,她好像是新闻摄影,以纪实为主,我学的则完全是艺术摄影,完全两码事,经常不知道该怎么拍照片。而且也看不惯,觉得他们这叫什么东西?比如说当时看斯塔尔孪生兄弟(Doug & Mark Stern我收藏有他的照片),他们那时就是把感光纸曝了光拿出来一显影变黑了,没有影像,然后钉在板上,就叫艺术,也叫摄影,价格还相当贵,当时见到这些就觉得很迷惑,不知该怎么做。

蔡焕松:是不是觉得我们的艺术摄影习惯上是为了迎合某种需要,为了别人拍的,而他们的艺术摄影是为了表达自己主观审美情趣?这两种不同的拍摄动机造成了创作思维的反差?

靳宏伟:是的。我最大的一个转变就是,我们原来的照片基本上都是没有自我的,通过我的相机去看别人,抓一个摄影点;美国人很多照片是跟“我”有关系的,比如说把自己化装成一个什么人,拍自己。假如不拍自己,拍别人,也还是跟自己有关,表现自我观念的东西特别多。所以我当时迷惑彷徨了好一段时间,但是一下子要改过来还不太容易。举个简单例子,拍环境人像,我首先想到的是拿照相机去拍同学、老师,或者老太太、黑人。他们就不这样,他们把照相机放在前面,拿个玻璃瓶,透过这个瓶子拍人变形的脸,他用不着出去拍,这个简单的画面很快就可以完成。并且,各种形态的脸也挺生动。

《藏与露》特殊观众

《藏与露》女厕所的长队

《藏与露》将颠倒的世界再颠倒

蔡焕松:既然你到美国学习,为了学业肯定要去适应他们,同时也能真正学点知识,这个过程长吗?

靳宏伟:当然从不理解到慢慢能够看懂,能够理解他们的思路,知道他们怎么去想这些问题,懂了以后就知道自己也可以用照相机来“作画”,这是一个过程。他们跟我们不同的一点就是很少有框框。

蔡焕松:你觉得美国艺术摄影教育最强调培训学生解决什么问题?提高哪方面能力?

靳宏伟:我觉得他们培养摄影师的主要目的是表现“自我”。而我们提倡和表现的精神,有一种英雄主义,一种“忘我”的东西,他们则完全是表现“自我”的东西——我觉得这是一个根本差别,特别特别张扬个性。几乎所有同学拍的东西,不管好坏、深浅,当然程度是不同的,你能看出来他们都是以“我”为中心,无论是拍别人还是拍自己。

蔡焕松:那你作为中国人去接受美国摄影教育,观念转变过程中最大的障碍是什么?

靳宏伟:就我个人来讲,最大的障碍是从拿照相机第一天到后来走上专业道路所形成的一种惯性思维。虽然从部队题材到地方题材,但拍的东西基本上都属于同一类型。就好像你干了十多年中餐的厨子,一下子让你做西餐,你就会觉得无从下手。

蔡焕松:在艺术系学摄影的学生全都要求拍艺术吗?

靳宏伟:艺术系学摄影的学生也不完全拍艺术的,拍纪实的也有,但他们拍纪实的跟我们有一个很大区别:他们能将“观念”融入他们的纪实。在当时——20年前来讲,也有个别学生喜欢纪实的,比例不太大,10%~20%左右。

《藏与露》死亡“练习”

《藏与露》天生我才

《藏与露》眼不见心不烦

蔡焕松:由于拍摄理念不同,必然导致器材的选择不同。这一点明显吗?

靳宏伟:最大的区别是他们从来不用变焦镜头,全部是标准镜头。而且我的老师也问我为什么用变焦镜头?我说变焦镜头有时候可以不干涉对象,可以压缩空间,他说我们美国的习惯都是这样,贴近自然,拍什么样就是什么样。有一次老师针对我过去的背景拿出一个专题,詹姆斯·里奇威(James Nachtwey)拍的。所有血淋淋的场面,全部都是标准镜头拍的,他因拍片多次中弹被打倒在地,受过很多次伤,后来他从“黑星”到了“玛格南”,可以说是现代的卡帕,他用标准镜头,拍摄距离完全贴近现实。同样是纪实,跟他们也有差别。我当时的思路是只要画面真实、生动,用长变焦也无妨。这是当时最大的一个区别。

蔡焕松:他们这个理念和器材的选择差异,你当时能理解和接受吗?

靳宏伟:到很多年以后,就是毕业了我还没想通这个问题,为什么他们要这样?现在过了十年、二十年,我开始收藏照片,发觉它还是有一定合理性的。有一点美国特别好,就是只要你东西拍得好,老师并不强求一定要怎么做,可以保留你自己,他们鼓励你去表现你的个性,但他也不要求你改变。只是希望你能够看懂他们的东西,能够学到你所不曾接触过的东西。我觉得这是他们宽容的地方。

蔡焕松:美国的摄影教育宽容、包容性很大,鼓励你发挥自己的个性,这是他们办学的一种理念。你毕业后留在美国无形之中实践了一段以摄影养活自己的过程,很难吗?你自己怎么看这个以摄影养摄影的过程?

靳宏伟:这是非常非常困难的。目前我事业还算成功,但成功的原因取决于当时我只干摄影是养活不了自己的,要能养活了自己,我今天走不上这条路,这是实话实说。在当时的所有同学当中,我还是比较有实践经验的,能够拍些照片,卖些照片。我毕业以后,当时世界上四个最大的图片社中,除了玛格南以外,其他三个图片社(Sipa, Sygma, Gamma)都代理我的作品。但是图片社代理的钱是不固定的,有时候有,有时候没有,迫使你去做别的事情来养活自己。因为我不像有些人在图片社积累了很多年,片子已经循环得很好,我当时还没有周转起来,所以就遇到很多生活上的困难,有了点儿钱就去拍片,当时是买一盘一盘的胶片,有时候一天要拍二三十卷,拿到店里冲要七八美元一卷,根本不可能,就自己冲,一块钱一卷,尽管如此这个成本对我来说也是很高的。其他还要兼做一些杂活,只要能买得起胶卷,一有空就会发了疯一样去拍。为了理想,更为生存。

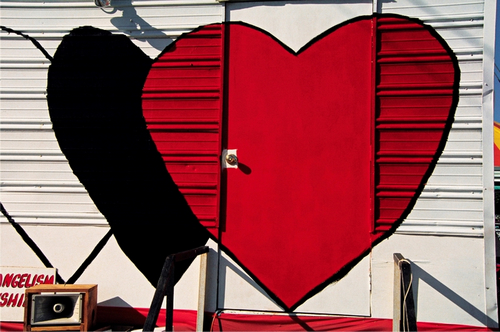

《凝固与延伸》高高在上

图片提供/靳宏伟 采访/蔡焕松 李嫣

蔡焕松:美国人的法律意识很强,很会用法律保护自己的权利,包括肖像权。这对你以摄影养自己会造成困难吗?

靳宏伟:是,美国不像中国,在街头巷尾抓拍都可以,跟中国区别很大。你拍完了得让人家签字,否则会有肖像权的问题,拍完了你说“我是学生,能不能签个字?”很多人愿意,也有很多人不愿意,有这些问题。中国拍纪实的,比如说到哪儿拍老头、老太太晨练,到农村拍元宵节……不需要这些,但在美国就会有一定的问题。

养活自己是当时最大的问题,我一边做点儿别的事,实在没有钱了就去餐馆打几天工,有时有了六七百块钱进来,我就又去拍照片。基本上一次要给我的图片代理寄几百张照片,每个月寄,费用也相当大。有时候还参加摄影比赛,我画册里面有一张照片,是4×5的底片,是我读书时拍的,当时在德国得了个大型相机风光类二等奖,3000美元,二话没说又去买胶卷,出去拍。就是这样,所以经常处于没钱的状态。回过头来看,恰恰是因为没钱,才能拍出一些能留下来的东西。

所以,“感谢生活”对于我来讲是具有实际意义的。

蔡焕松:那么是因为没钱投入影响了你的摄影收入,还是真的无法以摄影养摄影呢?在美国,作为一个以摄影为谋生手段的人,收入靠什么呢?

靳宏伟:在美国还是能以摄影养摄影的,也能挣不少钱,一条路是画廊代理,一条路是图片社代理。我当时拍的照片绝大部分是图片社代理。在欧洲、日本的一些代理,时不时有支票寄来,直到现在还有,有时有几百美元。但是这些钱现在对我已经是微不足道。

蔡焕松:那美国的摄影师也有一个投入后产出这么个关系。首先要投入,投入去拍摄,有费用,然后再给画廊、图片社等着分成,靠这个来循环维持。

靳宏伟:没错。

《凝固与延伸》凸现

《凝固与延伸》婚后不再

《凝固与延伸》回头是岸

蔡焕松:投入越大可能回报会越大。对刚刚起步的人来讲,这个投入是很大的瓶颈。

靳宏伟:对。而且摄影光靠一家代理不行,除非你是很重大的选题,被重要媒体看中,比如《国家地理》《巴黎竞赛》,或者是《生活》,可以对付一段时间,否则很难活下去。

蔡焕松:你放下摄影搞企业,从经济上有了改观后,什么时候开始收藏摄影作品的?

靳宏伟:我的收藏前后大约六年时间,近两年更多一点。实际上我做生意从第一天开始到现在大约是12年时间,在这之前一直干摄影,再干点别的杂活儿,没有正规收入。前面都是积累阶段,积累到六七年后我的生意开始起飞。搞过艺术的人都有一种情结,想寻回到你所熟悉的东西,因为我在学校学了世界摄影史,了解摄影家,所以收藏这个觉得踏实。比如要收藏瓷器、国画,你至少要懂,才能收藏。别的我不懂,所以我就拣了摄影这条最近的路。我也是逐渐、一点点收藏起来的。因为收藏也需要一定积累,有些照片相当贵,你的实力未必一下就能收藏。只能是第一你喜欢它,第二觉得它有潜力,就这样逐步积累。

蔡焕松:现在国内有很多喜欢摄影、也有一定经济实力的人也想收藏摄影,那么根据你的经历,他们首先应该对摄影史有个基本概念,知道每一个摄影家在摄影史上的位置、定位,判断他的价值,然后才能去选择收藏什么东西。

靳宏伟:对。

蔡焕松:摄影术发明已经173年了,全世界摄影家太多了,如何在世界浩瀚的摄影图库中去筛选值得收藏的影像,这可是一门学问,你对他们有什么可以奉告的吗?

靳宏伟:摄影史很长,100多年,但如果你把它浓缩一下,真正在国际上被公认值得收藏的个人,我认为不超过100人,这100人里面真正的大师不超过50个,整个摄影发展史各个时期都有代表人物,代表人物中又有大师里的大师,所以事实上不难筛选。我的收藏主要偏重于20世纪的摄影家。以后若要跟国内同行讲点儿这方面的收藏,我建议有机会跟你们、跟李嫣的画廊,我们一起专门做一次讲座,哪些东西值得收,通过她的画廊我们帮他们收一批东西。这不需要很多时间。事实上在美国经济衰退之前,70%的摄影作品是被美国人收藏的,20%在欧洲,大约是这个比例,还有10%散布在世界各个国家。现在中国的收藏上升了,中国对摄影的收藏达到什么比例,我现在不知道,但我知道收藏画、收藏古董很厉害。

《凝固与延伸》迷乱中的和谐

《凝固与延伸》沉默的土地,1992

《凝固与延伸》倚天

蔡焕松:从摄影史上看,某个年代一下出现不少重量级摄影家,有时却好长一段时间没出什么有影响的摄影家。这是否给收藏选择增加了难度?

靳宏伟:摄影史有个很奇怪的现象,我原来也讲到过,从我到美国,1980年代末至今,没有出过一个摄影大家,在1970年代末到1980年代末却出现了好多,比如说女的里面芭芭拉·库格(Barbara Kruger)、杉迪·斯考克兰 (Sandy Skoglund)、辛迪·雪曼 (Cindy Sherman)、萨利·曼(Sally Mann),女的就有四个。男的里面像专门拍狗的威廉·维格曼 (William Wegman);专门拍同性恋的罗伯特·梅普尔索普(Robert Mapplethorpe),42岁就去世了,他留在市场上的价值现在有7亿多美元……我讲的这100个人中,大概有20个是在1970年代到1980年代这段时间产生的,这个现象如果要跟中国比的话,就像中国第五代导演一样,他们出现以后,到现在还没出过什么大导演,美国摄影界就是如此。

美国摄影代表了世界很大的一部分,虽然摄影术是法国发明的,但是美国摄影收藏事实上值得关注的人物就来自三个重要地区:第一个是西部的,就是以爱德华·韦斯顿(Edward Weston)、亚当斯(Ansel Adams)和爱莫金·康宁翰(Imogen Cunninghn)(女),旧金山艺术学院的教授,他们大都用大画幅8×10底片,64的光圈拍的照片。这三个人算是西部大师里的大师了;其他几乎所有重要的摄影家全部在纽约地区,这跟中国不一样;还有一个处于中间地段的是芝加哥,芝加哥就是以莫霍利·纳基(Moholy Nagy)为领军人物,匈牙利犹太人,他拍的照片都是好多点线的,“包豪斯”(Bauhaus)学院派风格,他带出了一大批大师级人物,像汉瑞·卡拉汉 (Harry Callahan)、阿龙·辛斯肯(Aaron Sisknd)等,当时都在芝加哥艺术学院任教。这三个地方几乎决定了美国所有摄影收藏的总合,按比例来讲,这些值得收藏的大师级人物,纽约应该占60%,芝加哥占20%左右,西部的以韦斯顿、亚当斯、康宁翰为首的这批人,大概占20%左右。

所以说收藏是可以选择的,不是大而无边的事情。从纪实收藏角度来讲,世界上就那么几个人,布勒松 (Henry Cartier- Bresson) 、尤金·史密斯(W·Eugene Smith)、巴西的萨尔加多(Sebastiao Salgado)、美国的卡帕(Robert Capa),遗憾的是卡帕生前几乎没有在一张照片上签过名。1930年代的维吉(Weegee)、路易斯·汉(Lewis Hine)等,还有罗伯特·弗兰克 (Robert Frank)、道罗西·蓝吉(Dorothan Lange)能数出来的人就十来个人。

蔡焕松:世界摄影史不同国度有不同的观念,你在美国读的世界摄影史,和欧洲的世界摄影史有差别吗?这种差别会影响收藏家的价值判断吗?

靳宏伟:欧洲的摄影史我没专门学过,但是美国学的世界摄影史里专门有欧洲部分,有重叠的人物,比如布勒松在欧洲有名,在美国他也是大家。还有一个美国摄影史上最重要的人物曼·瑞(Man Ray),他是在巴黎成名的,然后回到美国,据我知道,摄影史上他的照片卖价最贵,20年前他的一张照片可以卖100万美元,一张女人脸上面有好几个玻璃珠,不是眼泪,是当眼泪拍的,这张照片当时破了纪录,20年前是100万美元,你想现在是什么价格?事实上欧洲摄影大师我不是很熟悉,我所了解的基本上是美国的,但美国收藏在世界上占主导地位,所以它的摄影同样也占主导地位,欧洲绝大部分人也都收藏美国摄影家。

举个例子,我很多照片就是通过伦敦的一个画廊买的,他们卖给我很多美国摄影家的东西;罗伯特的是法国画廊卖给我的;瑞典、瑞士、澳大利亚的画廊都知道我收藏作品,卖给我的照片不是欧洲摄影家,全部是美国人的照片。

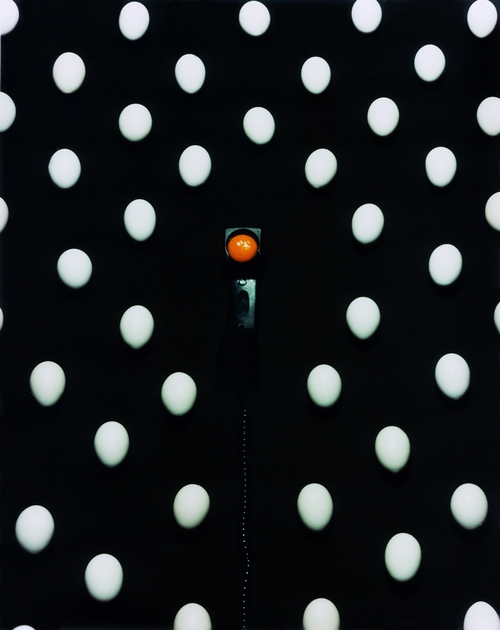

《蛊惑与诱惑》Color Slides2

图片提供/靳宏伟 采访/蔡焕松 李嫣

蔡焕松:这是不是和收藏市场的主导地位有关?

靳宏伟:美国摄影强势的主导地位,跟它有钱也有关系,主导地位在它那儿。日本也出现过很多有名的摄影家,包括美国一些画廊在代理,但是至少我读的摄影史上介绍他们不多。我的收藏展里法国摄影家有几位,但欧洲主要几个著名摄影家的照片我都有,我所不知道的一般不敢买。

蔡焕松:能收藏到世界顶尖的摄影家作品当然很好,但这是可遇不可求的亊,数量又那么少。那如何选择一些收藏态势不明朗但又有收藏价值的作品呢?

靳宏伟:我也遇到过态势不明朗,很难断定到底有什么价值,目前很便宜的照片,$800、$1000的,我一买两三张,就看它以后了。但是在没有花太多钱的情况下,也不会觉得有什么遗憾。事实上中国很多摄影家照片拍得相当好,无论是他们的生活经验积累,对镜头的感受能力、表现能力,以及他们的勤劳,可以说比有些人厉害多了,但是别人不认识你,被认知是一个最困难的事情,这是个需要持续不断努力的事情。现在随着国力强大,中国摄影家的自信心也提高了,认知度也会慢慢提高。

蔡焕松:美国的影像收藏市场相对中国来说应该是成熟的,现在国内许多拍得很不错的摄影家作品,也很想在国际市场找到自己的定位,你怎么看这个问题?

靳宏伟:我刚到美国的时候,《生活》杂志推荐世界上100个最有名的摄影家,有陈长芬,我觉得很骄傲,拿了一本杂志给别人看说这是我们中国摄影家,但是他们说“哦,照片不错”,但没人知道他。就是说推荐不推荐跟他们的认知是两码事,需要有一个认知的时间。比如我前段时间跟大都会博物馆的策展人杰夫有接触,他现在也开始关注中国,我想中国摄影家在未来多少年内也会成为他们收藏的对象,但到目前为止他们收藏的中国摄影家只有一位,海波的一张照片——乡村老头骑着自行车从田埂上过来。这张照片我想中国很多人都能拍,构图简单,用光也不怎么精彩,人物神态也不特别,但是这都不重要,重要的是已经有国外画廊在代理他,通过这个渠道被别人认可了,这就是他的成功之处。

《蛊惑与诱惑》Color Slides

《蛊惑与诱惑》Color Slide

蔡焕松:从收藏角度来看,和那些成熟的、顶尖的、市场定位都很明确的相比,可能还是那些没定位的收藏空间更大?那么,在没定位的众多摄影家中应该依据哪些基本判断来挑选呢?

靳宏伟:对,这个问题很好。比如我读书的导师和教授们,他们20多岁就开始收藏照片,在芝加哥艺术学院还是个学生时,他们就有两种做法,一种是广泛买那时并不出名,100~300美元一张的;一种是买已经有名气,那时也不贵的,700、800 到1000美元,现在都是几万美元了。我再给你举个例子,辛迪·雪曼的自拍像,那时她在学校跟同学一起洗照片,没钱了,50块钱卖一张,现在都卖几万一张,把她签过字的都拿出来卖。所以有时就像买彩票一样,你没有把握的情况下特别便宜买一点,有些人有眼光。要我的话,他的观念比较好、新,尽管没名气,我认为是可以收藏的。

蔡焕松:现在摄影的语言表达越来越多元化,视觉语言不同的作品会不会更吸引收藏家的目光?

靳宏伟:同样的相机镜头,人跟人视野不可能都一样。实际上我觉得表面上摄影圈门槛很低,真正进入,是一个门槛很高的行当,因为它是静止的,很难打动别人。摄影跟导演一样,是需要有天分的,很多人拍了一辈子照片,还没有悟出什么道理,最后默默无闻。事实上需要一点悟性,你一时可能会低,但最终你比别人迈得更高。收藏更需要悟性。

蔡焕松:更否给读者举些例子让他们进一步了解?

靳宏伟:李嫣带我去看过一个中央美术学院的学生展览,有一个人照片做的一个古代侍女,侍女的头发我觉得有独到的地方,把现代人脸做到了古代人里面,(也许是作者本人)我当时就想买这张照片,后来因为事情特别多就忘了。另一个把成堆垃圾的照片用Photoshop做在中国古代山水画里面,山水里面隐藏着很多垃圾,我觉得这样的照片,不出名我也会考虑收藏,因为他眼光独到,有一定悟性。这是一种广泛买,就像中彩票,买10张可能有一张会中。

另外一种是你要有良好的鉴赏和判断力。比如意大利有个收藏家是个伯爵,贵族后代,很有眼力,1950~1970年代他在美国买的几百、一两千美元的画,现在全部成了大家。他的收藏跟别人不一样,他一边收藏一边卖,不是卖一张,他把十张、二十张卖给美国一个博物馆,一次性打包给你,赚了你的钱,然后他又把眼光投到另一个地方,花更多钱买另外一个人的东西,他把它作为一个生意,最后越搞越大,他去世以后专门有一个博物馆留给后人。

蔡焕松:你现在收藏的珍品不少了,找个契机跟中国同行展示交流一下,有这个打算吗?

靳宏伟:已经在安排之中了。可能是今年夏天在中央美术学院美术馆,他们现在也在策划进行中,可能会把有代表性的选出100幅做个展览。

《蛊惑与诱惑》Color Print2

《蛊惑与诱惑》Color Print4

蔡焕松:假如到时候有些收藏家看中你的作品,你会怎样?我为什么提这个问题呢,国内现在的收藏家有些他喜欢的东西不一定看得到、收得到。那么你的东西一来展出,许多喜欢收藏珍品的,自然会产生这种念头,会给你提这个要求。

靳宏伟:这没有问题,如果他真的喜欢,价格合适,我觉得完全可以。可以展览完后我们个别处理,也可以集中做一次展示、拍卖,都可以。因为我收藏的作品数量相当多,这只是其中一部分,不会对整体收藏造成影响,而且我还在继续收藏。

蔡焕松:国内很多摄影家很彷徨,拍的东西不知道怎么走向市场。以你的经历,对国内国外收藏的情况都熟,你觉得作为国内摄影家假如要走向国际市场,应该怎么做?

靳宏伟:国际摄影市场非常大,现在中国情况也逐渐好起来。三条途径,一个是商业的,纯粹拍商业照片,但拍商业照片进入国外市场比较难。

另一个是进入图片社代理。一般大型图片社都有几千家广告公司和图书商,大的有上万家,他们有合作关系,如果他认可了你的片子,帮你代理,签一个协议,五五分,这可能比你直接卖的多。举个例子,我有一张照片被法国一个图片社卖过一次,做大广告牌的打底,一次一张照片$16000,我拿一半,$8000,但这样的机会不多。其他像我和朋友的照片在日本,被日本松下、东芝这些公司做小夜曲封面,也卖过很多,一张照片几百美元,新闻打底、黑白报纸打底,作为背景材料的经常用,机会很多。总的来讲,国外选照片需要有一定幽默感,形式感对他们来说不重要,因为见得多了。

《蛊惑与诱惑》Color Print3

《蛊惑与诱惑》Color Slide2

《蛊惑与诱惑》Color Print

还有一个途径就是画廊。我现在也陆陆续续看到有些中国人的照片在美国画廊代理。比如说去年AIPAD展,我也看过两个,一个是大连的,一个是重庆拍三峡岩石和山下纤夫背纤的,老外喜欢,价格也不便宜,$6000美元一张,好像也卖掉一两张。但这不是主流。摄影家一个系列作品,在高端的画廊展出一次,效果会好很多。原来我只是收藏,以后多一点精力,可能跟李嫣合作,挑一批较好的摄影家的东西,专门找国外博物馆的摄影策展人,把一批东西一起拿给他们看,让他们能收藏,我觉得这是一件很了不起的事。他们不会只关注一个人,所以给人家看一个群体的东西,我们就真把中国摄影家推出去了,这是比较好的一种渠道。这个渠道需要多少年的积累,也需要中国国力强大,过去我们经常讲中国没有名牌,一个国家不强大怎么可能会有名牌?人家意大利、法国的名牌几百年历史了,如果中国哪一天超过美国,世界第一,名牌自然而然就产生了,用不着去推,这是跟实力有关系的。摄影也如此,到一定时候中国摄影家就会被人家认可,这是迟早的事情。

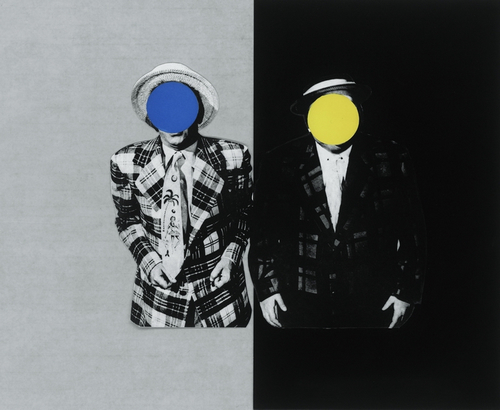

收藏6

图片提供/靳宏伟 采访/蔡焕松 李嫣

蔡焕松:可以这么说,中国现在不缺乏好摄影家,也不缺少好摄影作品,就是缺乏通向世界市场的渠道、桥梁,还有一个整体打包的问题?

靳宏伟:说得很对。现在慢慢看到中国大奖赛也请了很多外国人,中国人也通过各种各样的渠道出去拍很多东西,我个人认为真正让国外收藏家收藏中国的好作品,也不需要太长时间。举个例子,不久前我在亚特兰大一个唯一代理摄影作品的画廊,他们卖作品时我去了,碰到一个收藏的老板,是个10亿美元生意的公司两个合伙人之一,他跟太太都收藏照片,他说想收藏一些中国摄影家作品,我说有机会了专门给你介绍一批。他有钱,而且想在还不太贵的情况下弄一批。说不定很多人有这个意愿。

还有可能很多人都是在看,今年不买,到明年就买了。有些东西人家也感兴趣,只要是价位不太高他们都感兴趣。我个人认为,照片要么有历史意义,要么有幽默感。举个例子,有一张王轶庶的照片,背景是普通住宅楼,楼下是马戏团养的斑马和马,老外就觉得这张照片很有意思,不止一个人想买这张照片。还有胡武功那张小孩爬墙的,他在中国很出名,在美国不出名,没人知道他,但是也有个人一买就买三张,说明这个空间仍然在,只是需要有一个过程。

蔡焕松:中国现代年轻一代也不要有负担。在国外市场上你出名也好,不出名也好,都是同一个起跑线。

靳宏伟:对。就这么回事。

蔡焕松:第一你的作品要对人家胃口,第二你要有一个很好的沟通桥梁,还有一个很好的推广介绍,所以就一样有空间,一样能走上国际市场。

靳宏伟:对。老外也看质量。以王文澜为例,在中国一个摄协副主席和一个自由摄影家,可能一个天一个地完全两码事。但在美国收藏人眼里都是一样的,就看谁的更生动。当然据我知道,王文澜拍自行车的那张老外很喜欢,因为我在法国的收藏展览上看到有人买过,就是对他照片本身很有兴趣,而不是因为你的地位高低、摄影资历,他就是纯粹喜欢,或者认可照片本身的质量。

蔡焕松:那可不可以这么讲,外国影像收藏市场已经很成熟了,对国外摄影家的认知度已经很明确,所以他会认名家。而对中国摄影家来讲,他不管你有名没名,对他们来讲一样陌生,只靠你的影像决定。

靳宏伟:没错。

收藏3

蔡焕松:无形之中给中国这些年轻一代或者是无名的人,提供一个同台竞赛的机会了。

靳宏伟:对。在同一个起跑线上,完全看影像本身。像我收藏这些西方摄影家,我的眼睛也就是全部集中在我学过的摄影史上,因为它的价值被大家公认,换句话说为什么我们很多人收藏黄金?就是公认这东西值钱,哪天不要了你抛出去能换钱,同样道理,而且它的回报率不可估量。中国摄影家我陆陆续续也会收藏,我两种眼光都会有,他在中国的摄影地位和影像本身的质量。

李嫣:已经知道了要收藏什么,那么在收藏的过程当中要注意什么?比如说签名、盖章、技术上的一些注意事项。

靳宏伟:很多人的照片本人去世前没签过字,他儿子来签的,价值差了很多,还有些是他在遗嘱里交给一个基金会盖章的,价值又差了很多。作品不完整了。还有每个摄影家他的生存状况不一样,富有程度也不一样,有的生前只放出来很少的照片,留在社会上少,自然价值就高了。有些人放出来很多照片,有些人他去世之前把底片全部烧光,就是签过字的这么多了,没法复制了,而且他的签字,因为我们学摄影史对他的签字都是有所研究的,而他的签字都拿铅笔签在纸版上,你拿橡皮擦掉它也嵌在里面了,一般的行规都是用铅笔签的。

收藏2

收藏16

还有就是需要区分是否“原作”(Vintage),什么叫“原作”?就是摄影家当时拍完自己冲、自己放大的,这叫“原作”。后来让别人拿去给他洗,洗了一批他来签字的,这个就不能叫“原作”,但是他签过字,同样也值钱,像布勒松这样的照片相当多。比如说爱德华·韦斯顿的,还有亚当斯的照片很多都是他自己洗,也不放大,就是8×10底片直接印相硬靠手遮挡做出来的,他自己洗或者自己签的那个,纸的质地能看出来。我有一张爱德华·韦斯顿的照片,1930年,已经80年了,看着没什么,你仔细一想,比很多人的父辈还老了。就是说照片的质量和价格都不一样。 还有些人他一张照片签版版次很多,比如超过七八十张,百张都有,有的摄影家在特殊情况下需要钱,卖了很多照片,还有一些人不需要钱,卖的照片很少,同样影响价值。签版少的无形之中照片价值就高了。各有各的不同,没有哪个完全相同。

蔡焕松:那么现在国内摄影家要走的第一步,是不是除了他要有作品外,还要主动走出国门参加国际上各种各样的摄影节活动,让别人认知自己的作品?这是不是一个比较有效的途径?

靳宏伟:我个人认为摄影跟演艺一样,从年轻时不断积累、不断拍片,到哪一天遇到一个好角色,出名只需要五分钟,你的东西拍得好,去参加摄影节越多,被别人看中的机会越多,你只要被一家有分量的画廊看中,一夜成名。举个例子,美国南方孟菲斯市有个摄影家叫威廉·爱高斯顿(William Eggleston),他拍猫王家里的景物,猫王家里的汽车,猫王周围的一些老人、街道,画面也不生动,那个照片要我们中国人的观点,一点激情也没有,很沉闷。但有一天他自己开车到纽约把这些照片给纽约现代艺术中心的摄影策展人,摄影里的一个大牌人物马上给他做了个展览,当时《纽约日报》评论说这是美国现代艺术中心有史以来最最令人讨厌的展览。但就这一个展览,奠定了他的地位,他就是美国南方现在最重要的摄影家。

蔡焕松:谢谢你。

靳宏伟:谢谢你们给我这个机会。

(完)

原文发于《中国摄影家》杂志2011年第五期